Autonomie und Abhängigkeit

„Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.“ Johann Wolfgang von Goethe

Zwischen Selbstbestimmung und Verbundenheit: Ein menschlicher Grundkonflikt

Autonomie und Abhängigkeit sind zwei Grundkräfte, die unser Leben tiefgreifend prägen. Wir wollen frei entscheiden – und gleichzeitig lieben, dazugehören, gehalten sein. Doch was passiert, wenn diese Pole in Spannung geraten oder noch nie in Balance waren? Und wie finden wir, auch in späteren Jahren, zurück zu einem gesunden Gleichgewicht?

In diesem Artikel erfährst du:

Wie sich Autonomie und Abhängigkeit in uns entwickeln

Welche Ursachen hinter Flucht- und Angstimpulsen liegen

Wie du deine innere Balance körperlich und seelisch wiederfindest

Warum es nie zu spät ist, diesen Grundkonflikt zu lösen

Die Wurzeln von Autonomie und Abhängigkeit oder: Was wir wirklich brauchen

Als Babys sind wir vollkommen abhängig von unseren Bezugspersonen – und gleichzeitig offen für tiefe Bindung. Wenn wir in dieser Zeit Sicherheit und Liebe erleben, entsteht Urvertrauen. Dieses früh gebildete Vertrauen ist die Basis für spätere Autonomie: Denn, wer sich sicher fühlt, kann loslassen, entdecken, wachsen.

In Kindheit und Jugend zeigt sich der Wunsch nach Autonomie zuerst in Trotz und später in Abgrenzung. Laurence Heller, Begründer des Neuroaffektiven Beziehungsmodells NARM beschreibt dies wie folgt: „Überängstliche Eltern allerdings werden das Unabhängigkeitsbedürfnis ihrer Kinder torpedieren, da sie mit eigenen unaufgelösten Ängsten zu kämpfen haben. Zum „Schutz“ ihrer Kinder verhindern sie deren altersentsprechende Entwicklung in Richtung Autonomie.“

Wenn diese emotionale und ausgeglichene Rückversicherung zu den Bindungspersonen fehlt, kann Selbstbestimmung zur Überforderung werden. Wir brauchen sichere Bindung, um uns frei entfalten zu können. Und hier liegt der Konflikt – wenn sichere Bindung nicht gegeben ist, dann entstehen Flucht- oder Angstimpulse.

Wenn Autonomie zur Flucht wird – und Abhängigkeit zur Angst

Unsere frühen Beziehungserfahrungen hinterlassen Spuren – im Guten, aber auch im Schlechten. Manche Menschen entwickeln eine starke Tendenz zur Abhängigkeit – manchmal bleiben sie fast in einer Symbiose stecken:

Sie klammern

Haben Angst, verlassen zu werden

Verlieren ihre eigenen Bedürfnisse

Laurence Heller beschreibt es in „Befreiung von Schuld und Scham“ wie folgt am Beispiel einer Klientin: „Weil ihr Bedürfnis nach Autonomie von ihren beiden Elternteilen nicht ausreichen erfüllt wurde, entwickelte sie die Strategie, ihr Handeln und ihre Entscheidungen danach auszurichten, dass sie die Erwartungen von anderen erfüllte.“

In dieser Eltern-Kind-Konstellation lernt eine Person nie, was sie wirklich möchte und richtet Tun und Handeln ausschließlich danach aus, was im Außen erwartet wird. Letztlich verliert man sich selbst…

Andere gehen in den Gegenpol:

Sie wirken stark, unabhängig

Lassen niemanden wirklich nah

Fürchten emotionale Nähe

Beide Strategien – Abhängigkeit und Flucht – sind nicht ausgeglichen und führen nicht zu einer gesunden Balance zwischen Autonomie und Abhängigkeit oder auch zu guter Nähe und Distanz.

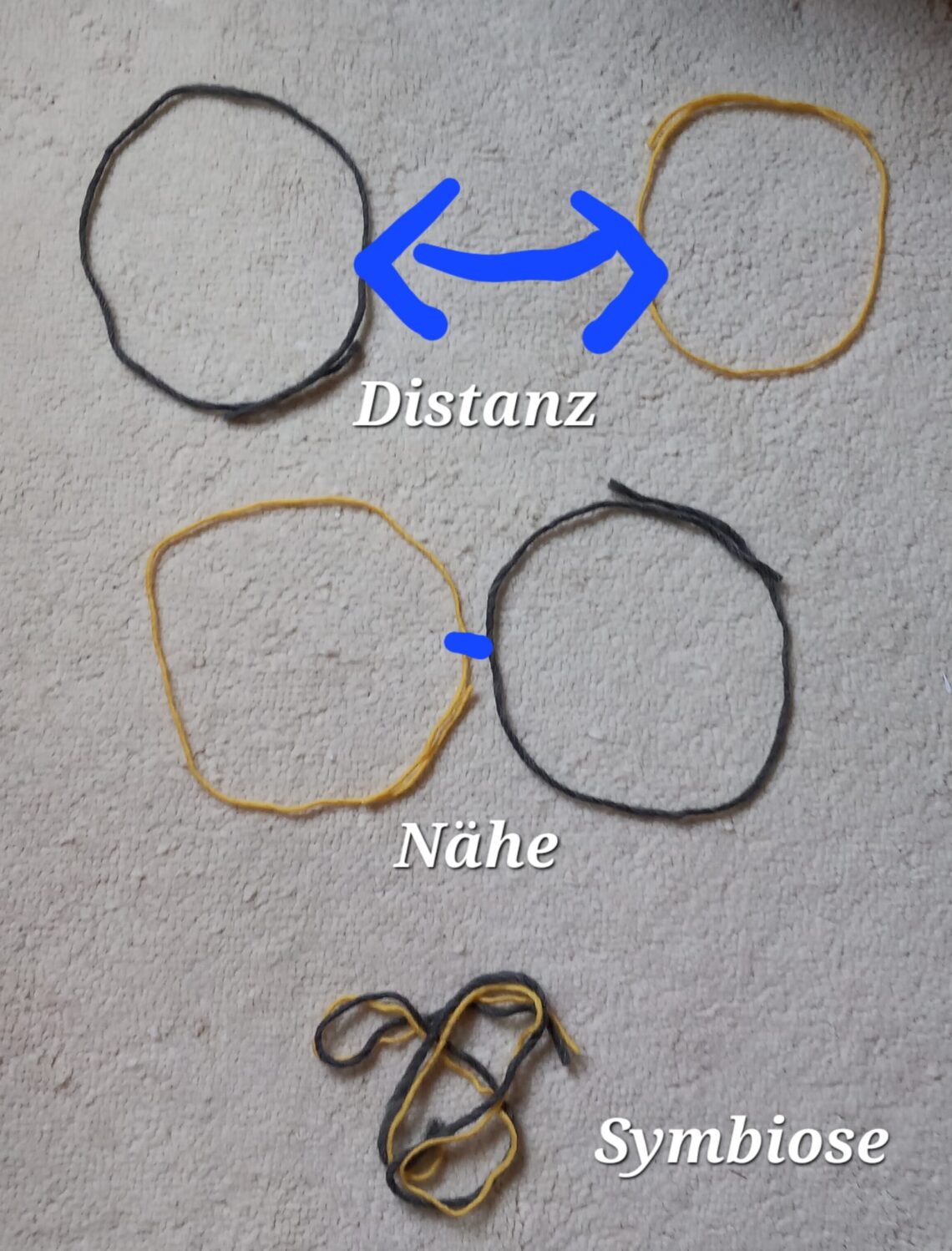

Meist beruhen sie auf frühkindlichen Erfahrungen, die von Verlust, Ablehnung, Bindungstrauma oder emotionaler Unsicherheit geprägt waren. Menschen gehen dann in die Symbiose, wie die unteren verschlungenen Bindfäden auf dem Bild oder bleiben permanent in großem Abstand, so wie die Kreise im oberen Teil des Bildes – obwohl sie sich nach Nähe sehnen. Aber diese Nähe ist mit Angst verbunden.

Trigger erkennen: Was alte Wunden heute aktiviert

Auch im Erwachsenenalter können bestimmte Situationen alte Muster aktivieren – meist unbewusst.

Typische Trigger sind:

Kritik oder Zurückweisung, die oft viel intensiver wahrgenommen wird, als sie vom Gegenüber gemeint war

Nähe oder Distanz in Beziehungen, d.h. man reagiert mit Flucht oder Klammern

Abhängigkeit in beruflichen oder familiären Situationen

Der Körper reagiert oft schneller als der Verstand mit innerer unangenehmen Anspannung. Aber auch körperlicher oder emotionaler Rückzug, Atemverflachung oder Unruhe. Deshalb ist die körperliche Ebene ein wichtiger Schlüssel zur Heilung, um den Konflikt zwischen Autonomie / Abhängigkeit zu erspüren.

Heilung durch Spüren: Den Körper als Kompass nutzen

Viele emotionale Blockaden lassen sich nicht rein kognitiv lösen – wir müssen sie fühlen, nicht nur verstehen. Der Körper zeigt uns, wo wir alte Schutzmuster halten. Auch körperliche Übungen, wie z. B. bei:

Atemtherapie

andere Körperorientierte Psychotherapie, wie z.B. Hakomi, die hilft innere Spannungen zu lösen und im ersten Schritt auch zu erkennen.

Wichtige erste Fragen zur Selbstreflexion:

Wo im Körper fühle ich mich eng, wenn Nähe entsteht?

- Welche Muster – auch Psychosomatische Erkrankungen – habe ich, um Nähe zu vermeiden?

Wann halte ich den Atem an?

- Wie gut kann ich Grenzen setzen?

Autonomie in Beziehung: Gesunde Selbstbestimmung leben

Gesunde Autonomie bedeutet nicht, „keinen zu brauchen“. Sondern:

Ich kenne meine Bedürfnisse

Ich darf Hilfe annehmen, ohne mich schwach zu fühlen

Ich kann Grenzen setzen und gleichzeitig mit mir und anderen in Verbindung bleiben

Das gelingt, wenn wir lernen, mit alten Gefühlen präsent zu sein – ohne ihnen ausgeliefert zu sein. Therapeutische Begleitung kann hier wertvolle Unterstützung bieten, um alte Überlebensmuster zu durchschauen und neue Alternativen zu entwickeln.

Auch Trauer über nicht erhaltene Nähe mit unseren früheren Bindungspersonen kann hier hilfreich sein, um Raum für neue und nährende Beziehungen zu haben. Nicht das Alte fortsetzen, sondern neue Erfahrungen zulassen, um ein ausgeglichenes Nähe und Distanzgefühl zu entwickeln.

Versöhnung im Alter

Auch und vor allem im höheren Alter wird der Konflikt zwischen Autonomie und Abhängigkeit wieder spürbar oder erstmalig deutlich erkennbar. Etwa durch Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Kontrollverlust des eigenen Körpers .Wenn wir nicht mehr alles alleine können und auf andere angewiesen sind.

Doch gerade hier liegt eine tiefe Chance: Wir dürfen erkennen, dass wahre Autonomie nichts mit Kontrolle, sondern mit innerer Freiheit zu tun hat.

Innere Freiheit bedeutet:

Ich bleibe ich selbst, auch wenn ich Unterstützung brauche

Ich darf vertrauen, ohne meine Würde zu verlieren

Ich bin verbunden mit mir selbst und anderen – in liebevoller Selbstverantwortung

Die Kraft liegt in der gesunden Balance

Autonomie und Abhängigkeit sind keine Gegensätze – sondern Pole eines lebendigen Spannungsfeldes von guter Nähe und Distanz. Wer beides in sich annehmen kann, wird innerlich frei, körperlich beweglich und leichter.

Und hier liegt die Chance der Heilung, um in der Gegenwart nährende Beziehungen zu finden – zu sich selbst und zu anderen. Dann können die von Goethe benannten Flügel wachsen – egal, wie alt man ist.